|

阿弥陀如来像(像高81cm)平安時代後期

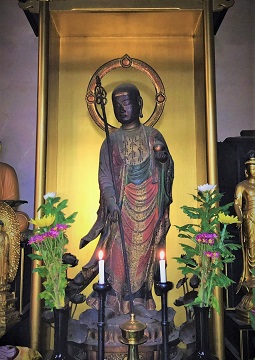

観音菩薩像(像高102cm)勢至菩薩像(像高106cm)平安時代後期

寳樹寺本尊の阿弥陀三尊像で、三体とも檜材の寄木造で造られています。中尊の阿弥陀如来坐像は、広々とした胸腹部や衣の曲線など、穏やかな相好と均整のとれた肢体はほどよい調和を保っています。また、脇侍の観音菩薩立像と勢至菩薩立像も中尊と同じ

く平安時代後期ごろの造立ですが、様式から見て中尊より少しあとに作られたと考えられます。

市内最古の三尊像で、保存状態も良く貴重な仏像です。

なお、この三尊像は別所の阿弥陀堂から遷されてきたとの伝承があります。当地には「院田」「安養院」「阿弥陀堂」などの小字があり、周辺の寺院には、大寺の遺品ともいえる平安時代から鎌倉時代の仏像が残されています。 |

|

見返り地蔵菩薩立像

軽く後を振り返り、特に女人救済の意味を持つ逆蓮台(蓮台を逆さまにした台座)に乗った、稀有なお姿の地蔵菩薩立像です。このような「見返り」のお仏像は、阿弥陀如来像でも、全国に五体しかないと言われ、木造の地蔵菩薩では、他に例を見ないほど、非常に有難いものです。當麻・中将姫の伝説を基にしたものと言われています。 |

雷伏地蔵菩薩坐像

井戸に落ちた雷を、通力で封じてしまったという伝承を持つお地蔵さまです。

「もう二度とここへは落ちません」と約束をした雷が、許されて空へ帰っていったという逸話があります。当時の井戸は南側の庫裏のあたりにあったようです。 |

|

|

円光大師(法然上人)坐像

浄土宗の開祖・法然上人の坐像。

法然上人は念仏を体系化したことにより日本における「称名念仏の元祖」と称され、当山では法然上人のご命日を毎年『御忌法要』が営われています。江戸時代の作。

善導大師坐像

中国・唐代の浄土教大成者、善導大師の坐像。法然上人はこの善導大師の『観経疏』から「念仏こそ全ての人々が救われる教えである」との確信を得て、浄土宗を開きました。浄土宗では、宗祖・法然上人に対し、善導大師を「高祖」として仰いでいます。 |

奈良県香芝市五位堂4-286-1

【TEL】0745-77-2098

浄土宗 五位殿 寳樹寺 |