|

奈良朱雀ビジネス企画部 絵馬研究会

<地名の由来>

【五位堂】→ 大伴金村の末裔、五位殿某に由来か。江戸時代には

五位戸村、五井戸村の表記がある。

< お 願 い >

絵馬の画題等については当部が判断した内容で記載しておりますので、正確でない

場合もあります。誠に申し訳ございませんが、ご了承ください。

つきましては、訂正・修正など皆様方のご理解とご協力をいただきながら、最終報告

まで作り上げたいと考えています。

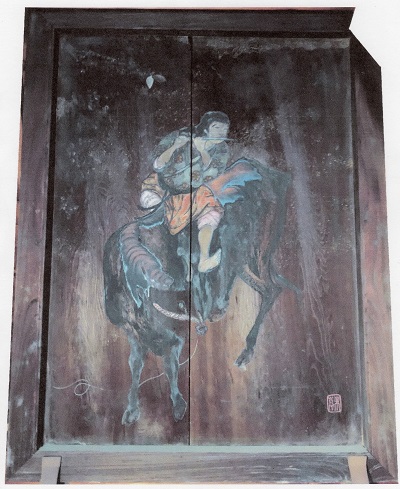

①画題『十牛図(じゅうぎゅうず)騎牛帰家(きぎゅうきか)』

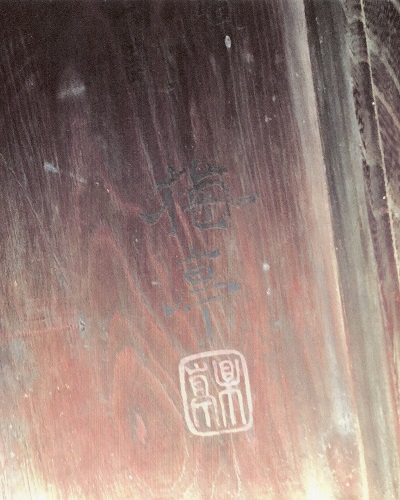

旹弘化貳巳是晩秋神祭頃(1845年 ← 176年前)

應諸君需畫 梅亭 落款

牛の背に乗り笛を吹く牧童は、画の意匠として中国では、すでに宋時代にはみら

れる。宋時代の廊庵禅師によって始められたといわれる禅の画題である『十牛図』

は、人が悟りに至る十段階を、詩と短文によって解説するものである。

このうち第6番目の段階をあらわす画として、自分自身を馴らし、操ることができ

るまでに精神的に成長した姿である。”牛に乗り笛を吹く牧童”「騎牛帰家」が描か

れる。一方で、騎牛笛吹童子の図像は、山水画、とりわけ農耕図の中の点景として

も描かれ、また、独立した画題としても描かれるが、この場合は『十牛図』におけ

る「騎牛帰家」のような精神的な内容は失われているようである。

やきものの文様としては、牛の意匠は、古染付にしばしば登場する文様であるが、

「騎牛笛吹童子文」は典型的な文様とはいえない。江戸時代に画の手引書として流布

した中国の画譜では、『芥子園画伝』に「花間笛吹牧童過」という題で、また『八種

画譜』に唐時代の詩人、崔道融による五言絶句「牧豎(ぼくじゅ)」の情景として

「騎牛笛吹童子」が登場する。

十牛図は、悟りにいたる10の段階を10枚の図と詩で表したもの。

「真の自己」が牛の姿で表されているため十牛図といい、真の自己を求める自己は

牧人の姿で表されている。十牛禅図(じゅうぎゅうぜんず)[要出典]や牧牛図とも

いう。作者は中国北宋時代の臨済宗楊岐派の禅僧・廓庵(かくあん)。

廓庵以降、十牛図は世の中に広まっていったとみられるが、十牛図の作例はそれほど

多くないとされる。よく知られている作例としては、室町時代前期の禅僧の絶海中津

が描いた十牛図(相国寺蔵)、室町時代中期の画僧の周文が描いたと伝えられる十牛

図(相国寺蔵)がある。廓庵の十牛図には弟子の慈遠によって次のような意味の序が

付けられている。

どんな人にも仏の真源、仏性が備わっているが、迷いの世界に入り込み、もがき苦

しんでいるので、そこから逃れる方途をこれまでも示されてはきたが、それらは不十

分であったので新たに廓庵禅師は牧牛によってその方途を示された。

第一図から第十図

尋牛(じんぎゅう)

見跡(けんぜき/けんせき)

見牛(けんぎゅう)

得牛(とくぎゅう)

牧牛(ぼくぎゅう)

騎牛帰家(きぎゅうきか)

心の平安が得られれば、牛飼いと牛は一体となり、牛を御する必要もない

忘牛存人(ぼうぎゅうぞんじん/ぼうぎゅうそんにん)

人牛倶忘(じんぎゅうぐぼう/にんぎゅうぐぼう)

返本還源(へんぽんかんげん/へんぽんげんげん)

入鄽垂手(にってんすいしゅ)

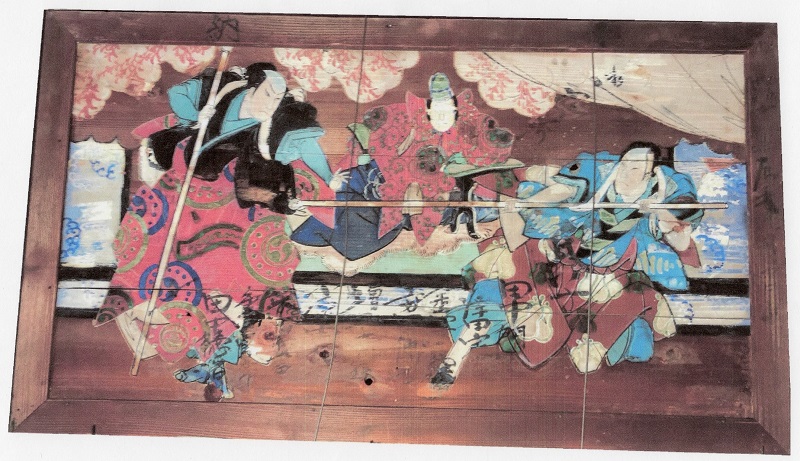

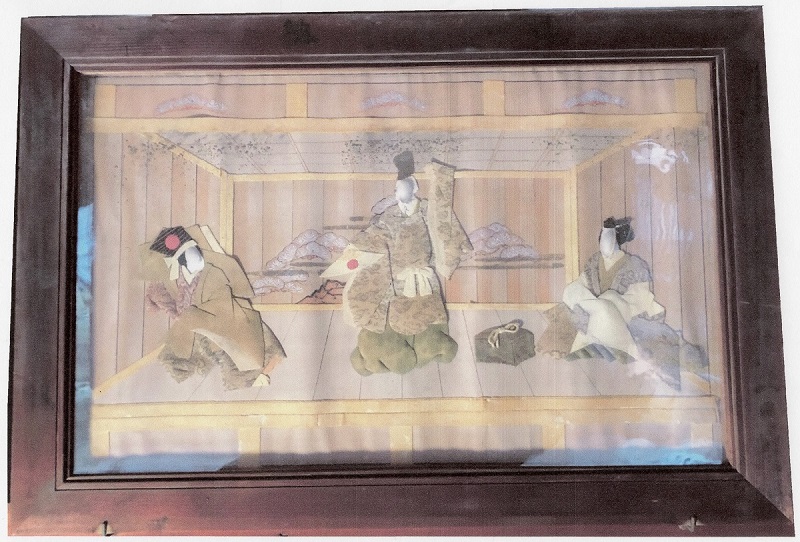

②画題『太閤記』(長短槍試合:槍の長短を論ずる)

奉納 明治十三年辰□九月吉日(1880年) 御宝前

氏子 田中門□ 澤田定吉 金□□□ 寺□□□□□ 増□□□

□田□□ 米田□□ □□□□ 田中徳治

三百数十席もあるといわれている連続物『太閤記』のなかでもポピュラーな読み物

で、『長短』とも略される。東京で演じられることも多い。

織田信長が家来を集めて、武具のうちで何が一番有利であるかを尋ねる。

槍の指南番の上島主水(うわじまもんど:実は美濃斎藤家家臣・宇留馬城主大沢治郎

左衛門の弟。柴田勝家に近づく)は短い九尺柄の槍が一番であると主張し、一方、

木下藤吉郎(羽柴秀吉:豊臣秀吉)は長い三間柄の槍が最も有利であると言う。

そこで、信長の前で短い槍を持った軍勢と長い槍の軍勢で勝負をし、どちらが強いか

試合をすることになった。

上島方は必死で、朝早くから夜遅くまで槍の猛稽古をするところが、藤吉郎の側は

足軽たちを屋敷に招待し、豪勢な馳走をもてなす…。試合の結果、藤吉郎が踏み込ん

で上島の槍を打ち落とし、ついに突き伏せてしまった。

よって、上島は藤吉郎の組下となった。

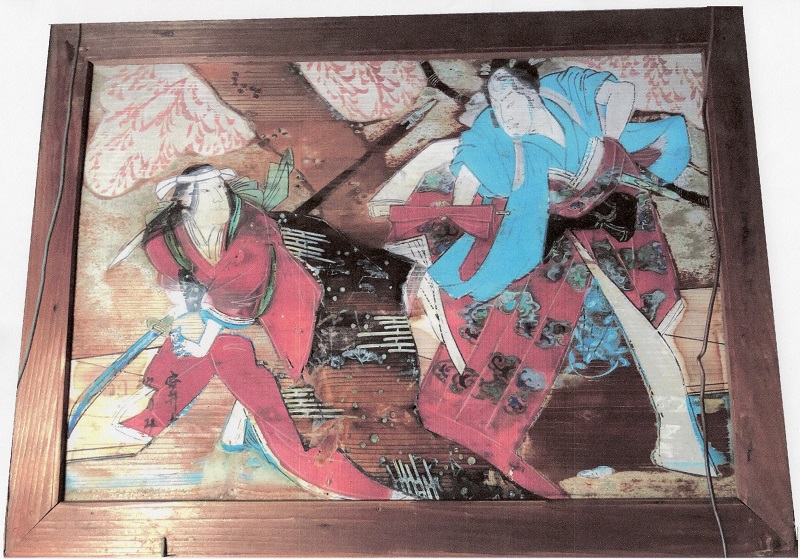

③画題『(調査中)』 □明治十七年申九月祥日(1884年)

安井お 玖□み□ 川□□ゑ

④画題「山崎の戦い 仲川清秀・斎藤利三」 奉献

明治廿四年辛□□□□(1890年) 氏子 平井楢□

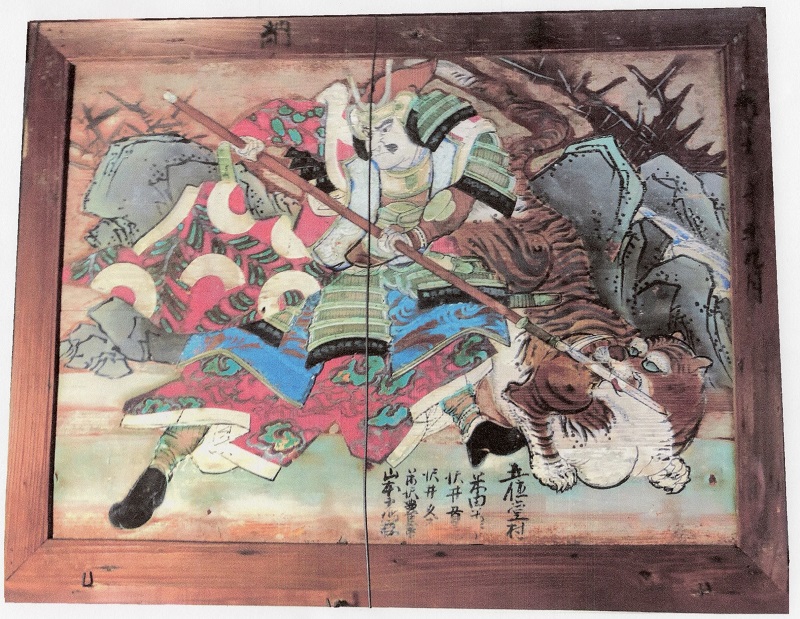

⑤画題「加藤清正 虎退治」 奉納

明治十六年未九月(1883年)

五位堂村 米田米□ 沢井□□ 沢井久□ 米沢□□ 山本□□

⑥画題『三番叟(さんばそう)』 奉納

明治弐拾二年□□□□ □……□枝

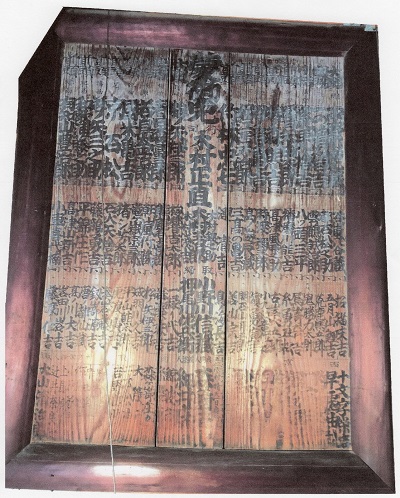

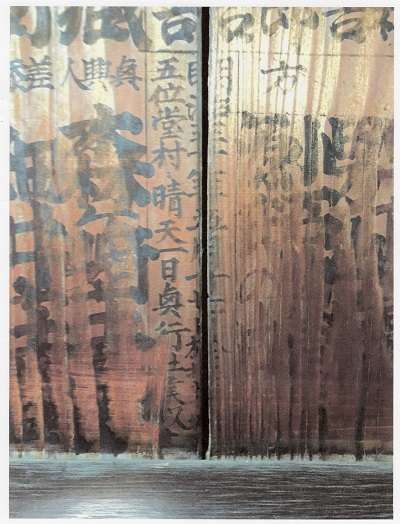

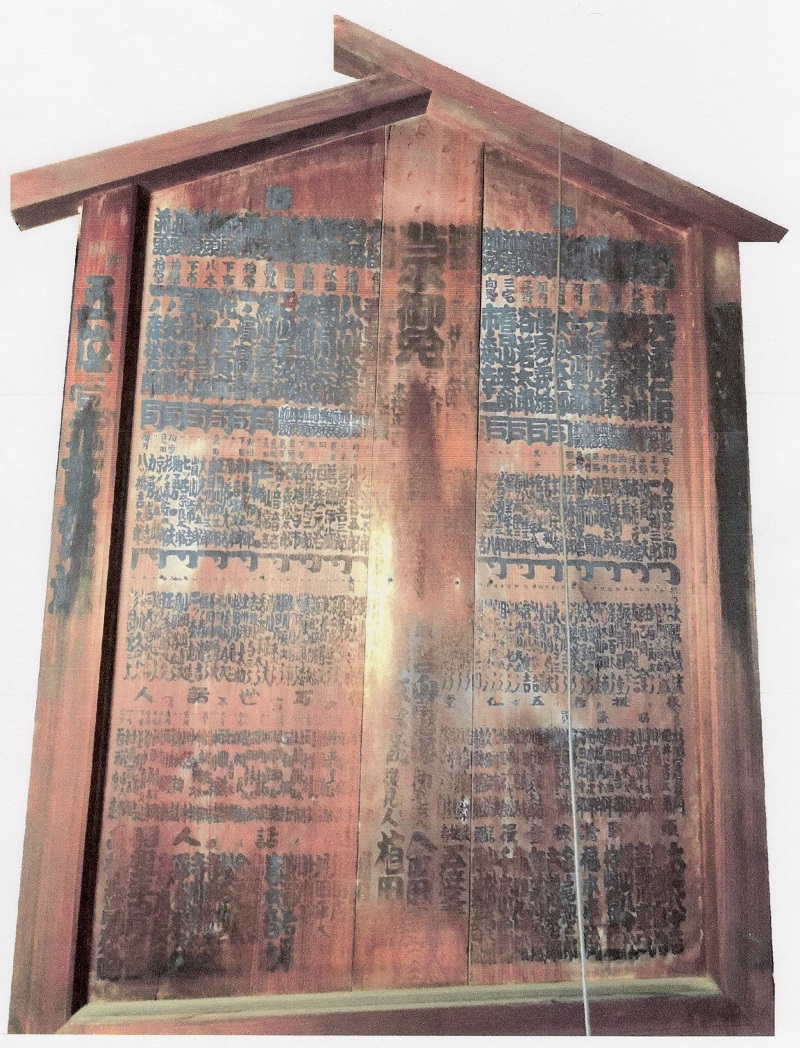

⑦画題『相撲興行番付表』

明治三十年五月十七日於□□□□(1897年)

五位堂村晴天一日 □業□□以上

⑧画題『相撲興行番付表』 昭和十年四月吉日(1935年)

□……□ 五位堂 北西□二郎

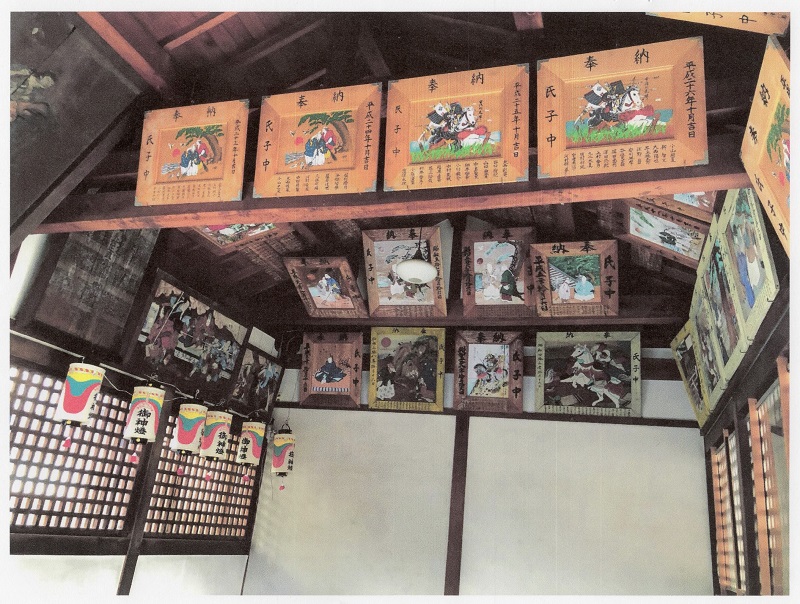

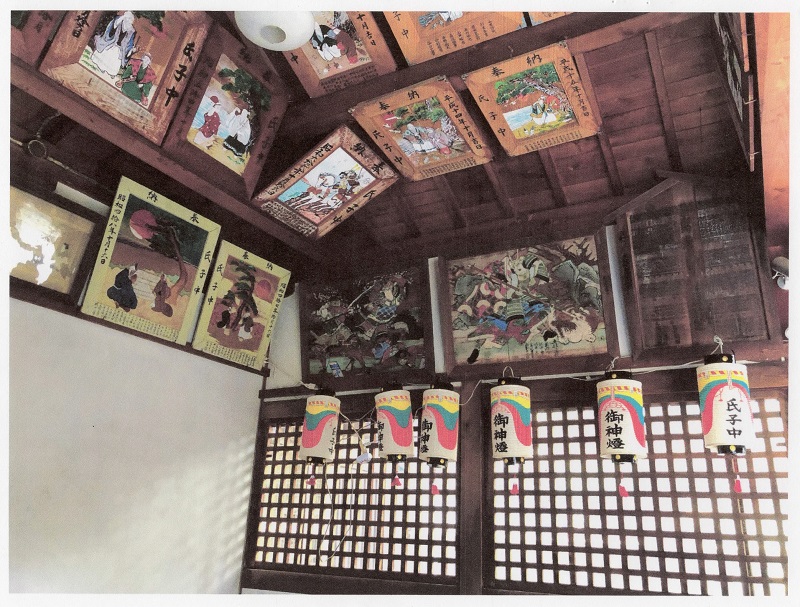

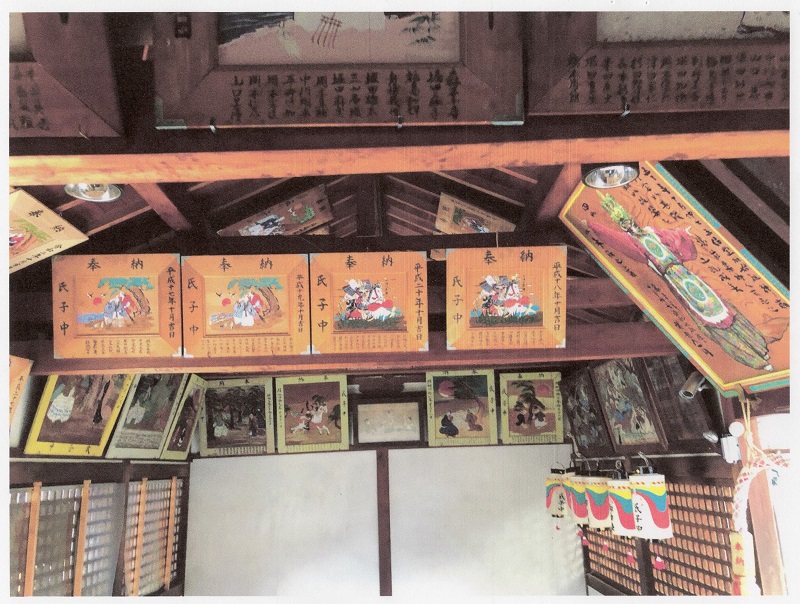

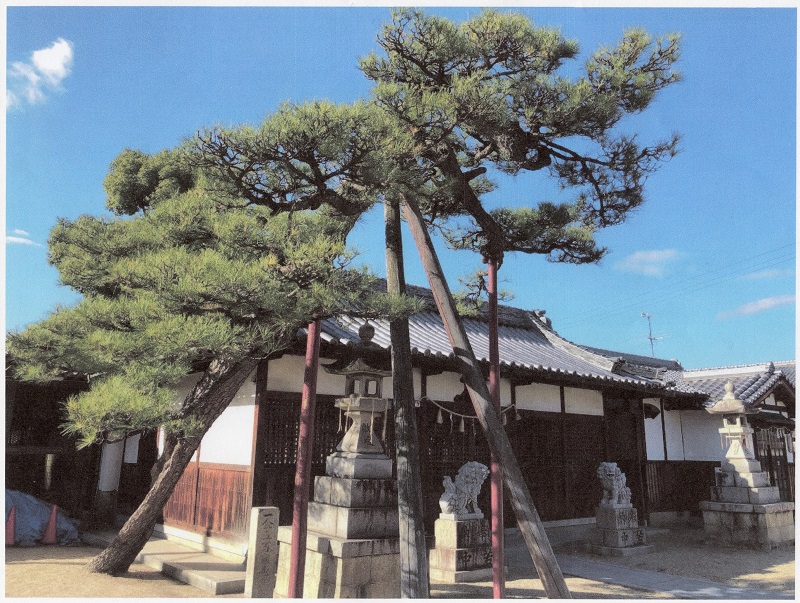

<拝殿内景>

|